| ��2���F�ƒ{�ւ̕ϐg �i��32�́`��67�́j |

|

| �y���e�z�@�}�]�b�z�̏����u�O���ɗ����v��_�� |

(��44�`54�͂͌�����]���e�[�}) |

| 48-1 |

|

|

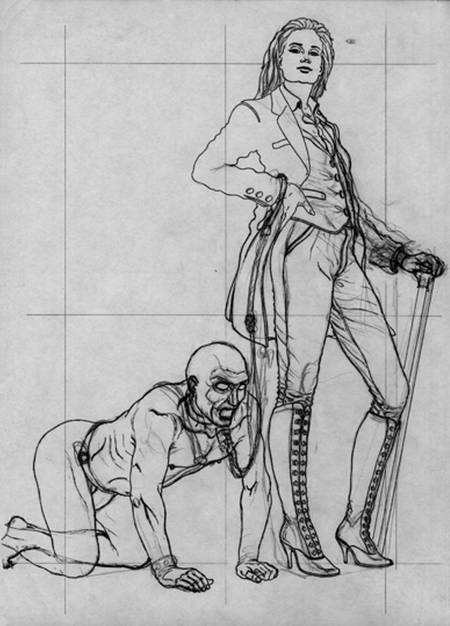

| ��48-1�̑唻�摜�ł� |

|

| _Katharine Hepburn in The Iron Petticoat (1956) �M��́u���}���X�E���C���v |

|

�� |  |

| ���̉f��ɂ́A����������ʂ�����炵���B ����Ȃ̌���ƁA�ǂ��������ĉE�̂悤�Ȗϑz���N���Ă��܂��܂���� |

||

|

|

| ���̏����́A�u�j�����ɂ��鏗�v�̃��`�[�t�݂̂Ȃ炸�u���i�ߊ��v�u���̌R���v�̌��n��������͂����i���ƁA���͎w�E���Ă��܂��B �R���͏����ւ̒j���t�^�̋ɒv�ł���̂ŁA�}�]�q�X�g�́u����i���j�тĂ���v�����Ɂu��v�i�܂��炨�j�̐S�v��u�x���Ĕq�삷�� �Ƃ����̂��A���̐��ł��B �����������Ƃ����邩���m��܂��A���̂悤�Ɂu�j���ۂ������v�𐒔q�������^�C�v�̃}�]�q�X�g�łȂ��Ă��A���i�ߊ��⏗���ɂl�I�������o����l�j���͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �R���́A�㊯�̖��߂ɖ������ł̕��]����������A�K���Љ�B �������A���̖��߂����A���Ɏ����̖���D���A���ɐl�̖���D���A���̏���Ȃ��ߍ��Ȃ��̂ł��B ����Ɏc���ꂽ���x�I�Ȑ�ΓI�K���Љ�ɐg��u���A���i�ߊ��i�ł���Δ��l�́j�̖��߂ɐg����q���ĕ��]����B�G�̏����i�ł���Δ��l�j�̌R�C�����W����A�e�ɖ���D����B�܂��ɁA���ɂ̃}�]�Q���ł͂Ȃ��ł��傤���B |

| ��������ĕ��]����Ȃ�A�ǂ̏��i�ߊ����܁H |

|

|

|

|

�{�͂ŏЉ��Ă���w���۔閧���Ёu�h�r�r�r�k�v�x�@(�͒È��t�@���N��1967�N�R�����E���S�����f��)�ɂ́A�������x�z����u�P�_�����������v�̘b���o�ė��܂��B���̕���̕���̓}���[�V�A�ł����A�������[���b�p�ɏ����������a�����A�A�W�A��A���n�Ƃ��Ďx�z�����Ƃ�����ǂ��ł��傤�E�E�E�B �A���n�̓y���̒��ɂ́A�x�z�҂ł��鏗�������̉՝��n���ɑς����˂āA������������ɐg�𓊂���҂������܂��B �ނ�͏��������ɓG���郈�[���b�p�̖^�����畐��⎑������������A�₪�ē����ւƔ��W���܂��B ���������y���̔�����}�����ނ̂��A�A���n�ł̌R���̖����ł��B �A���n�̌R���́A�l��Ɛ��ʂɂ��J�[�X�g�ō\������Ă��܂��B �i�ߊ��́A�{������h�����ꂽ���l�����B�A���n����̎Ⴂ���l�������A�����Ƃ�����܂��B ���m���́A�y���̏����B�m���̖��߂��Č���ŕ������܂��B �����Ƃ��ĕ�����Ƃ��Đ키�̂́A�y���̒j���ł��B ���m���́A�P�O�l�قǂ̕����̒��Ƃ��āA�����̌P����A�����̒����̈ێ����S�����܂��B �j���ɑ���S�����ق͓��풃�ю��ł��B �����́A�������̏������m���Ɍ������d���܂�邤���ɁA�₪�Ĕޏ��ɑ��Ē����̂悤�Ȉӎ������悤�ɂȂ�܂��B�ޏ��̖��߂ɕ��]���邱�Ƃ��b��Ƃ��A�ޏ�����邽�߂Ȃ���ň�g������܂��B����ł����A�ޏ��̖��߈ꉺ�A�����̂ĂĐ키���Ƃ��ł���̂ł��B �i�ߊ��́A�헪��A���ɂ́u��̒��������邽�ߏ��̒����E���v���𐋍s���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B �����������ŁA�̂ċ�Ƃ��ď��Ղ����Ƃ킩���Ă��Ă��A�y�����́A�]�e�Ƃ��Ď��n�ɕ����܂��B�y���̒j�ɂƂ��āA�{�������̖��߂ɕ��]���Đ펀�𐋂��邱�Ƃ����A�ō��̉h�_�A�j�q�̖{���Ƃ���Ă��邩��ł��B �����̎d���Ƃ́A�����Ă݂�A�i�ߊ��̖��߂ɂ��A���E�ł��閯������R�̕����E�����ƁB�܂�A�E�l�ł��B �l���E���̂́A�N�����Č��ł��B ����ǂ��A���̌��������A�{���l�����ɑ��钉���S�ɂ���č�������̂ł��B �y�������́A�{���l�����𐒔q������Ȃ��悤�ȎЉ���ɒu����A�{���l�����ɗ�]���邱�Ƃ����l�Ƃ��čō��̔����ł���Ƃ������l�ς�A�����܂�Ĉ炿�܂��B ����ȑP�ǂȂ�y�������ɂƂ��āA�������ɋ������A�{���l�����ɋt�炤�s痂̔y�́A���E�ƈ����ǂ��s��ՓV�̓G�Ȃ�ł��B �Ȃ�ĕs�����Ȃl���A�N�������Ȃ����̂ł��傤���B |

| 48-2 | ||

|

�w�蒟�x�̃L���v�V���� |

| ��48-2�̑唻�摜�ł� |

|

| Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschheit�i�u���V���v)�̃L���v�V���� |

|

Der gefangene Spion. Anonyme Karikatur. Um 1780 (��V��p107) |

| 48-3 | ||

|

�w�蒟�x�̃L���v�V���� |

| ��48-3�̑唻�摜�ł� |

|

|

|

|

|

| �ޏ���ɏe�Ō�����A�C�œ��݂ɂ����A�E�C����Ă݂����E�E�E �܂��A�����E�����Ȃ�A�ނ����I�b�T���������Y��ȏ����ɎE�����������������B �����A�����܂Ŗϑz�ł��B |

| �n��l�̎��R���� | ||||

| �w�����E�q�M���X |

| �{�͂� ���n�I�l�̌��������t�@�b�V�����E���f���A�w�����E�q�M���X�́A���������������h�~�i�ł��������A�ޏ����\�A�R�̏����Z�ɕ������f��̈��ʂł��̃h�~�i�����{�������̂������Y��Ȃ� �Ƃ����ꕶ���������܂��B �w�����E�q�M���X����͈�̂ǂ�ȕ��Ȃ̂��A���ׂĂ݂܂����B ���B�̂�����ŁA��e�����n���V�A�l�B1953�N�Ƀf�r���[���A�u�������f���̂͂���v�ƂȂ��������ł��B

�f��u�\�A�E�o ���R��ƋU���l�v (1958�N�@����E�V����)�ɁA���R���у��[�U���ŏo���B�\�A�R�̏����Z�ɕ������f���Ƃ́A������w���̂ł��傤�B  �����Ɂu���f����W : �����g�̌��J��v�i1956�N�@�l�G�Ёj���������܂��B

|

|||||||||||||||

|

�� |  |

|

|||

| ����ɂ��Ă��Ȃ�ȁB����Ȏʐ^������ƁA�ǂ��������ĉE�̂悤�Ȗϑz���N���Ă��܂��܂���ȁB | ||||||

|

| ���V�A�����̗E�p |

| ����m�A�����R�A���������`�[�t�ɂ������G�`�� (�摜���N���b�N���Ă�������) |

||||||||||

|

|

|

|

|||||||

�y���܂��摜�z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �u��l���́@���i�ߊ��̌C���r�߂āc�c�v�i���o�ŎДŁj�@(���O���T�C�g�ւ̃����N) |

| ����47�����@�@ | ��49���ց� | |

| back to �w�蒟�x�̑}��@�ڎ� | ||

| back to Index of Books & Movies �u�{�E�f��v�ڎ� | ||

| back to Realm of Numa Shozo�@�u�����O�̐��E�v�ڎ� | ||

| back to MAIN MENU(Nihongo) | ||

| back to MAIN MENU(English) | ||

�w�蒟�x�̃L���v�V����

�w�蒟�x�̃L���v�V����