|

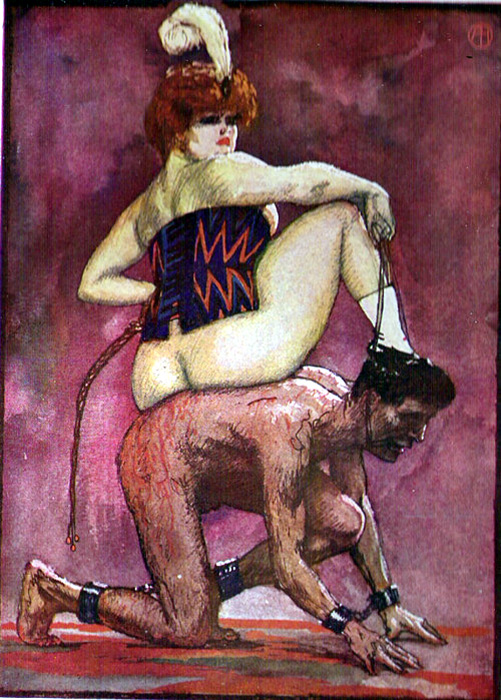

【馬・註】

いよいよ、第一巻のタイトルである「金髪のドミナ」の話題が始まります。

『手帖』の筆者・沼正三と言えば、小説『家畜人ヤプー』で有名ですね。「白人に対して崇拝心理を抱く」タイプの日本人男性マゾヒストのための小説です。

日本人男性マゾヒストであっても、白人に特別の崇拝心理を持たない人も多くいます。と申しますか、現在の日本人マゾヒストの大半が、そうした心理を共有しない人たちのようです。

沼と同じような、白人に対して崇拝心理を抱く日本人マゾヒストについて論ずる前に、『手帖』第11〜12章では、その前提としての日本人一般が西洋人に抱く劣等感について論じています。

なお、本章で述べられた「日本人一般の西洋に対する崇拝的感覚」と、第14章で述べている「沼のようなマゾヒストの白人に対する崇拝的感覚」とは区別しないと、議論がややこしくなります。

そこで、第12章附記第1には

「日本人一般の問題としては劣等感という言葉を用い、白人崇拝は日本人マゾヒストの問題として扱うことによって誤解を避けた」

と記されています。

世界の文化(自然科学や思想など)が、西洋起源の文化(自然科学や思想)に席巻されている現状を踏まえ、それが西洋人への肉体的劣等感につながる理屈を、沼は次のように論じています。

この文化的渾一は風俗面での顕著な西洋化を伴う。

我々有色人は白人と同じ風俗の下に―洋服を着、靴を穿いて―暮らすことを強制されてきている。

この場合どうにもならないことは、生活・風俗の文化というものは人間の肉体と高度に関連を持ったものだということだ。

物質文明は模倣できる。しかし、肉体的条件は模倣できない。

風俗文化に関する限り有色人種は常に「借物」の意識を味わわされる。

そこに癒しがたい劣等感が生れる。

(中略)

これを男性の側からいうなら、自国の女性より西洋女性のほうが美しく見えるということである。

(中略)

有色人にとっては、白人の異性は同じ種族の異性より優ったものと感じられるのが現代の性現象なのである。

|