|

【馬・註】

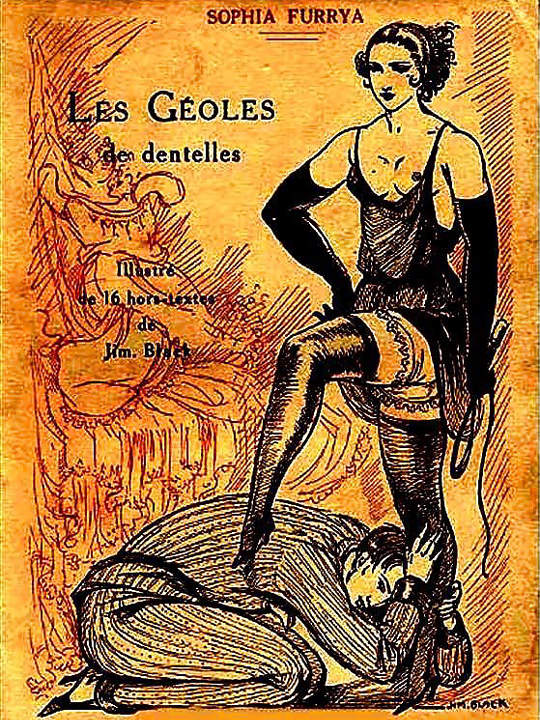

「デュポン博士とその妻」は、アルジェリー人の美貌の女性と結婚したフランス人が、彼女からフランスへの復讐のために肉体改造され、酷い奇形にされる物語。

沼は次のように述べています。

如是閑の創作意図は愛国心を諷刺するにあるが、私はこの小説からサディスティンとマゾヒストを読み取る。

何という夫婦であろう。夫を畸形化し嘲笑することに生き甲斐を感じている妻、その妻の魅力におぼれ切って、自分の肉体を材料としてなされるあらゆる加虐に甘んじ、犬の国の料理を食べてまでも生にしがみつく夫、……なんという夫婦だろう。

そこには男女間の交渉に、たとえサド・マゾヒズムの関係であっても、通常は伴うところの「戯れ」の要素が微塵もないのだ。

クレオパトラのようなMadame Dupontのためになら、あえてMonsieur Dupontをまたずとも「馬鹿か気狂いか獣か」がするような真似を喜んでする男があろう。私もその一人である。

しかし、私たちのそれは「遊び」である。Monsieur Dupontとはそこが異なる。

だが、考えてみれば、遊びのあと倦怠を覚える私たちの悩みも彼は知らなかっただろう。

それこそ本当に毎日毎日をマゾヒズムを生きること、それがこの生きながら「人間の残骸」と化した男の運命であり、生き甲斐でもあったのだ。

ここにも「奇」な人生があった。

この言葉から、沼が想定するマゾヒズムの理想形態を窺うことができます。

前章の森下高茂批判にも見られるように、沼は合意に基づく関係を

合意に基づくものはマゾプレイであり、ことに相互の精神的愛情と共感があらかじめ存した上でならば、次元の低い「性交前戯としてのマゾ・プレイ」に近くなってしまう。

と考え、本章で紹介したデュポン博士のようような

自己の実存を問われるような転落感、死の本能に支えられるニルヴァーナの清悦こそがマゾヒズムの理想形態である

と考えていたようです。

もちろん、そのような関係は現実には起こりえません・・・と断言はできないにしても、そうした関係に身をおくことは、現代日本社会ではほぼ不可能です。

つまり、沼流のマゾヒズムとは、夢想世界でしかありえないものと言えましょう。

|